Чуть больше 10 лет назад американский ученый и инженер Джордж Лэнд со своим коллегой Бетом Джарманом опубликовали книгу «Контрольная точка и дальше: освоение будущего сегодня» (George Land and Beth Jarman, Breakpoint and Beyond: Mastering the Future Today).

В книге они описывали результаты исследования дивергентного мышления.

Дивергентное мышление (от лат. divergere – расходиться) — метод творческого мышления, применяемый обычно для решения проблем и задач, который заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы. Это способность мыслить НЕ логически: мыслить по аналогиям и ассоциативно. Т.е. такой тип мышления, который является одной из важных составляющих творческого подхода к решению задач.

Конвергентное мышление (от лат. соnvergere сходиться) основано на стратегии точного использования предварительно усвоенных алгоритмов решения определенной задачи, т.е. когда дана инструкция по последовательности и содержанию элементарных операций по решению этой задачи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование заключалось в серии тестов, которые давали 1600 детям от 3 до 5 лет. Если ребёнок достигал определённого результата, его считали гением дивергентного мышления.

Вопросы теста были адаптированы к возрасту детей. Дети, набравшие максимальное количество очков (10 из 10), были причислены авторами исследования к гениям.

Результаты оказались шокирующими:

1) в возрасте 3-5 лет гениями являются 98% людей,

2) в возрасте 8-10 лет – уже только 32%,

3) в возрасте 13-15 лет – всего лишь 10%,

4) а во взрослом возрасте – ничтожные 2%.

«Взрослые люди менее креативны, чем дети, и нуждаются в поддержке в виде креативных техник» – резюмировал Джордж Лэнд.

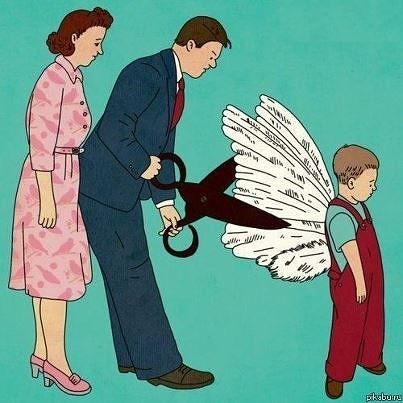

Что происходит? Мы привыкли, что маленький ребёнок ничего не умеет, и постепенно учится или его обучают, и он становится всё лучше и лучше. Но в этом эксперименте мы видим, как дети постепенно теряют свои потрясающие творческие способности.

Мы не знаем всего, что происходило с этими детьми с 5 до 15 лет, но одно мы знаем точно, все они ходили в школу, всех их образовывали. В современной школе учат не ошибаться, учат не рисковать, учат знать, что именно этот ответ – правильный.

Если бкдет 98.% гениев, то гениальность станет обыденностью. И гений не тот кто мыслит творчески, Не логически. А кто для решения задачи умеет использовать все три вида мышления.

Очень однобокий тест, с одним лозонгом -современная школа ужас ужасный

Согласна с Вами:) Я не противник школьного образования, но, мне кажется, доля правды в тексте статьи все же есть...

Я бы сказала, что скорее этим занимаются не школы, а вузы.

Ну лично у меня это очень хорошо уже наблюдалось и в школе.

Я об этом «учат не ошибаться, учат не рисковать, учат знать, что именно этот ответ – правильный»

Помню даже несколько раз решала задачу какую-то, где ответ был правильный, но решено было другим способом всего лишь, а мне из за этого снижали оценку либо вообще заставляли на следующий день решить способом, который хотела видеть учительница у меня в тетради.

Я пока такого не замечала. Как минимум в чешской школе

У нас так делали только в случае, если в данный момент проходили именно данный метод решения и проверяли насколько мы его освоили, в остальных случаях смекалка поощрялась.

У меня родители тоже так думали, даже потом на родительском собрании спрашивали, но оказалось нет, привязки к теме, которую проходили не было. И пояснение было примерно такое: Дома может решать каким хочет способом, а в школе должна решать так, как сказал учитель:)

Значит вам с учителем не повезло или со школой

Нас в школе учили, что если мы решаем задачи из школьного курса, то ответы всегда должны быть до банального просты. Если же решаем то, что задал учитель (ну или из наших задачников), то там ответы могут быть типа корень квадратный из 17 деленый на 3. :)

Т.е. идя поступать в институт и за пару минут решив задачку и получив «не красивый» ответ я тут же понял, что ошибся и быстренько решил ее другим способом — искать ошибку было даже лень. В школе с меня родители спрашивали только оценки по физике и математике, остальное их не интересовало. Институт же научил пользоваться учебниками и быстро находить нужную информацию. (фраза про институт это ответ arlekinazc)

P.S. Школьное же преподавание математики вводит меня вообще в шок. Детвора не чувствует цифр. Они просто запоминают, как таблицу умножения. И я очень рад, что попал именно в специализированную математическую школу (вернее класс) и что у меня была учень хорошая учительница, которая учила нас всяким математическим «хакам» начиная от методов быстрого счета, быстрого поиска диапазона решения и пр. начиная с самых первых уроков.

Про «красивый ответ» — у нас тоже такое было :)

Уменеть пользоваться учебниками, библиотекой и так далее, надо еще до универа. Вуз должен не учить, а ставить интересные, креативные, практические задачи. Плюс минимальная теория.

К слову, история знает много гениев, которые не закончили вуз, но не закончившего школу, не знаю...

ВУЗ научил меня быстро искать нужную информацию. Типа как за двое суток подготовится к экзамену по предмету на котором ни разу не был :) Времени читать чьи-то конспекты нет. Физически не успеешь. :)

Хе. Это у вас не было нашей историчке. Мы этот умели уже в школе.

Я ж говорю, в школе моих родителей интересовали только оценки по физике и математике. :)

По поводу истории родители говорили: что когда ты подрастешь, она будет уже другая. :) По поводу литературы — тоже. Читай, что тебе интересно (я правда в школе много всего читал, и по истории в том числе, но не по программе). «Войну и мир» к своему стыду не то, что не открывал, а в руках даже не держал. Сочинение написал на 5/5. :) У меня была хрестоматия по литературе каких-то там 60-х годов и учительница не знала фразы оттуда :)

Да. Но аистат все равно получать надо было.

Не... ну троек у меня не было. Не до такой же степени. :) У нас если две двойки подряд то это сразу родителей в школу, это вопрос обязательно поднимался на общем родительском собрании. Но... в нашем классе такого не было, у нас тройки были редкостью. Вот в параллельных — да :)

Зато у нас у некоторых были двойки по поведению :)

У меня, например, в дневнике есть запись: ушел с урока через окно. :)

у меня с сочинениями так было!

Мне кажется, что у детей результат лучше, потому что у них на плечах нет стольких жизненных проблем, требующих решения, сосредоточенности, вложения своих физических и эмоциональных сил и т.д. и поэтому они могут полностью абстрагироваться и уйти в решение таких задач.

Тест АЖ!!!! из 10!!!! вопросов- это конечно круто и очень профессионально сделано, такими же гениальными ребятами. А вот с выводами согласна :)

картинка такая грустная...

Мы не знаем всего, что происходило с этими детьми с 5 до 15 лет, но одно мы знаем точно, все они ходили в школу, всех их образовывали.

Ерунда какая, простиосспадя.

«После этого — значит по причине этого» (лат. post hoc ergo propter hoc) — логическая уловка, при которой причинно-следственная связь отождествляется с хронологической, временной: «Серийный убийца с детства увлекался почтовыми марками, следовательно, филателия превращает людей в безжалостных убийц».

вот думаю теперь... старшенький сынок называет все цвета красным цветом, а я исправляю)) может не стоит и они действительно все красные и со мной уже что то не так)))

А может он говорит не «красный», а «krásný»? :)

не, это он по русски))измором меня берет и при этом прихихикивает))

по-моему у автора проблемы с логикой и поэтому он себе придумал нелогичную гениальность и тест на нее. если честно, то я не могу себе представть ни одной задачи в современном мире для решения которой бы не потребовались логические операции в том или ином виде. еще бы хотела сказать, что как раз наоборот, способность логически мыслить у многих (не знаю почему) в зрелом возрасте теряется, начинают появляться ассоциации непонятно чего и непонятно с чем и аналогии там где они быть не могут. если бы было всего 2 % взрослых людей неспособных логически мыслить, то не было бы в последнее время успешного массового вливания в мозги абсолютно нелогичных вещей, основанных на нелепых аналогиях, и это в масштабах стран и континентов.